Projet

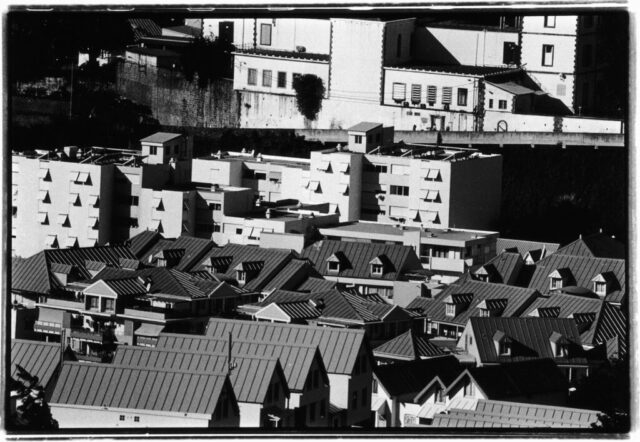

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Denis connaît une transformation profonde de son territoire. Le tissu urbain – entendu comme l’espace social tangible constitué de l’architecture, des carrefours comme nœuds de circulation, des rues comme trame structurante, et des éléments symboliques tels que monuments, places publiques ou fontaines – fait l’objet d’une réorganisation marquée.

Cette mutation redessine progressivement les contours de la ville : certains quartiers disparaissent, tandis que de nouvelles frontières émergent, tant physiques que symboliques. Dans ce contexte, il revient aux artistes de contribuer à la lecture, à la mémoire et à la requalification de ces espaces en mutation, en leur conférant une visibilité renouvelée et en en révélant les dimensions sensibles.

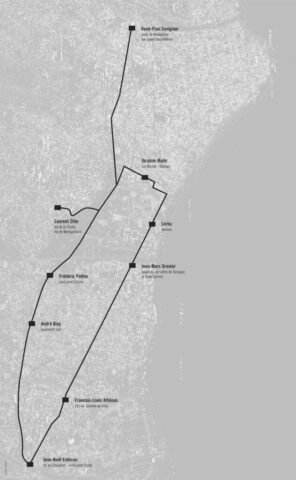

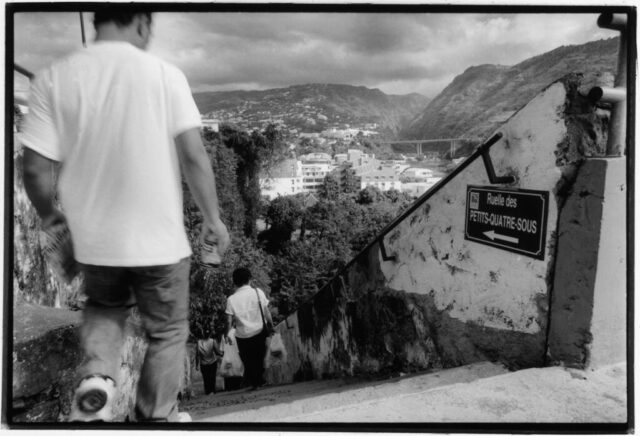

Le projet Limazinèr – Images d’une ville dans la ville s’inscrit dans cette dynamique. Il rassemble le travail de huit photographes, dont les regards multiples explorent les tensions, les transformations et les zones d’ombre de la ville contemporaine. Leurs œuvres, réunies sous forme de 16 photographies, ont été diffusées à grande échelle à travers huit panneaux d’affichage grand format (4 x 3 mètres), intégrant l’art visuel dans le paysage urbain lui-même.

Aux lisières de la ville

Patricia de Bollivier, sept. 2003 / janv. 2004

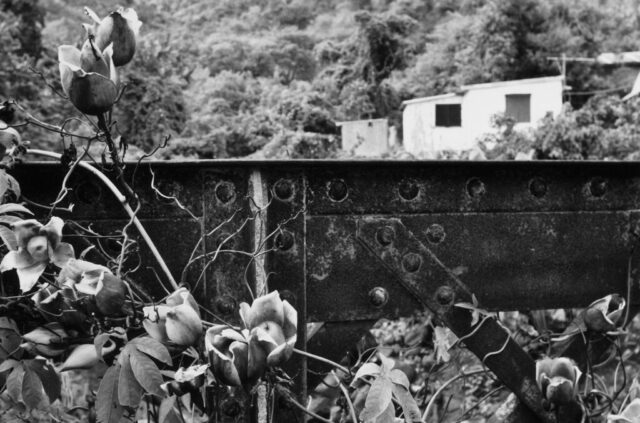

Le mouvement d’expansion démographique qui caractérise la ville de Saint-Denis depuis la fin des années 1960 et l’insuffisance du parc immobilier ont donné lieu à une politique du logement favorisant la construction de kartyé (La Source, Camélias, Le Chaudron, Prima…) ou l’urbanisation d’anciens villages comme Sainte-Clotilde et Le Moufia. Ce développement a engendré un nouvel espace permettant le frottement des diversités et des différences. La ville pose la question du partage de l’espace, de sa construction, de sa gestion, de la responsabilité des uns par rapport aux autres, de la parole… Elle est constituée d’un espace physique, concret, visible. Cet espace est le lieu d’une relation entre, d’une part, la statique des immeubles, du mobilier urbain, de la configuration géographique et des plans, et, d’autre part, les flux urbains, les échanges et les mouvements constants des foules et des véhicules à travers les rues. Dans cette twal rapiesté, dont les rues et les krwazé dessinent la trame, et que viennent marquer des repères symboliques (matérialisés par des monuments, des églises, des places publiques, des institutions), s’instaure un jeu entre l’ordre et le rythme, entre le mouvement et la fixité… La ville semble stable dans ses grandes lignes, changeante et mouvante dans ses détails (telle que l’habitant la vit au quotidien). Ainsi, la ville n’est pas seulement le lieu où l’on habite, c’est surtout celui où l’on est confronté aux phénomènes urbains. Cette confrontation par les sens, que l’on nomme « l’expérience urbaine », unit les citadins dans une sorte de citoyenneté urbaine, de communauté et participe de la lisibilité de la ville. La cité se définit également par un espace invisible, celui des significations et des valeurs communes, le lieu abstrait de formation des opinions et des volontés politiques.

Espace physique, lieux invisibles

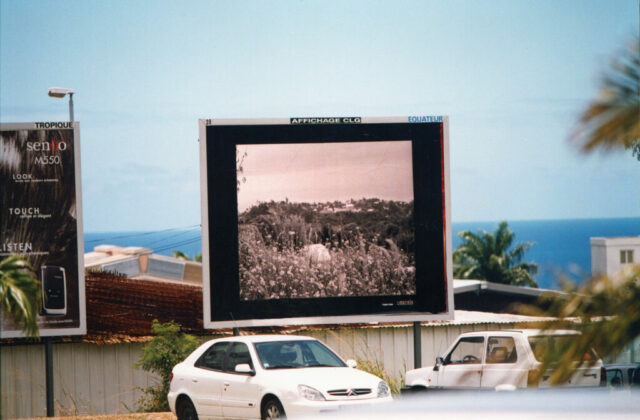

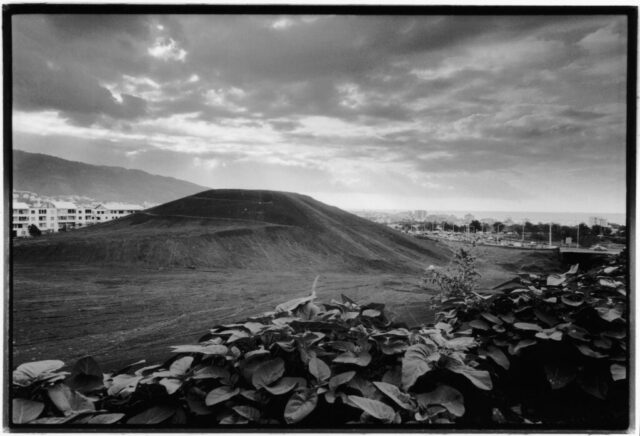

Si la question du centre est fondamentale dans la conception traditionnelle de la ville, le développement de notre chef-lieu a rendu incertaine la notion de centralité urbaine. Ce noyau historique à partir duquel la ville se déploie a laissé la place à un « territoire multi-nodal », où la ville se découpe en secteurs, kartyé, territoires et zones « qui paraissent par leurs dimensions ou la spécificité de leur population plus adéquats pour réunir les gens ». Dans les interstices de ce nouveau tissu urbain, des « non-lieux » prolifèrent : friches industrielles, parkings désaffectés, terrains vagues, ravines… Pierre Mahay les appelle des « lieux de l’entre-deux », les « lisières » de la ville : « ni prairie ni forêt, en limite, ce sont les lieux où se côtoient les êtres vivants de la prairie et de la forêt ». Les questions qui se posent, dans une perspective de développement urbain, sont comment transformer ces « non-lieux » en sites identifiables et appropriables par la population ? De quelle manière conforter, faire naître, ou réactiver le sentiment d’appartenance à un territoire et à une communauté urbaine ?

Des représentations offertes

Les photographes François-Louis Athénas, Jean-Noël Enilorac, Ibrahim Mulin, René-Paul Savignan, Jean-Marc Grenier, Frédéric Pothin, Laurent Zitte… ont promené leur regard sur un « corps urbain » que l’on ne voit plus, interrogé les « entre-deux » et les lisières, dans un voyaz an vil en forme de redécouverte permanente. La ville des créateurs devient un terrain d’expérimentation, un élément vivant avec lequel s’établit un dialogue. Les photographes ont questionné l’espace, les gens, la manière dont ces derniers vivent leur territoire. Les images recueillies par les photographes ont ensuite habité d’immenses panneaux judicieusement placés dans les quartiers de Saint-Denis. Loin des clichés habituels (le Jardin de l’État, le Chaudron…), ces photographies proposent un regard en plan serré sur des lieux oubliés, déposés aux frontières du banal… Pas beaucoup de personnages dans cette représentation que marquent des repères naturels, l’architecture, et qu’habillent les végétaux… la tour des pompiers, le cap Bernard, l’immeuble Futura, le Barachois, la Rivière Saint-Denis… Leur répondent, dans le temps et dans l’espace, les deux photographies anciennes de Saint-Denis, signées par André Blay. Elles nous parlent, dans un langage encore vivace, des utopies qui ont guidé l’ancrage des hommes sur ce bout de terre : la conquête du territoire, le déplacement, l’ouverture sur le monde, la lutte contre les éléments… Si ces utopies sont en partie réalisées, le paradoxe de la ville est là, et tient tout entier dans la solitude et l’anonymat qu’expriment ces images… « Si les immenses distances qui séparaient jadis les continents se sont rétrécies, un gouffre peut se creuser entre deux quartiers ou deux étages d’immeubles ; les moyens de communication permettent une instantanéité absolue, mais il faudra des années pour connaître le visage de son voisin ». Ces représentations de leur ville offertes aux habitants peuvent désormais être constitutives de l’image qu’ils s’en font et deviennent partie prenante de la construction d’un socle de significations et d’expériences communes.

Les notes de bas de page sont les suivantes :

- Tissus de forme, de texture et de couleurs divers.

- La lisibilité est « une condition fondamentale de l’assimilation de l’environnement, de la formation d’une image à travers laquelle s’organisent les conduites de relations avec le milieu spatial ». Raymond Ledrut, « Les images de la ville », Anthropos, Paris, 1973.

- Pierre Mahay, architecte-urbaniste, « Aux lisières de la ville », dans Akoz n°6, p. 21.

- Pierre Mahay, id.

- « Voyaz an vil / voyage en ville » est l’intitulé d’un des projets artistiques de Lerka. Cf. Lerka, projet global.

- Nicolas Bourriaud, « Topo critique : l’art contemporain et l’investigation géographique », in GNS, Global Navigation System, Palais de Tokyo, éd. Cercle d’art, 2003.

La fausse neutralité de la mémoire

Emmanuel Souffrin – 2004

L’une des difficultés majeures que rencontrent certains groupes ou certains individus « en ville » est qu’une partie de leur « assise » est — ou a été— qualifiée de « hors lieu » ou de « non lieu » par une partie de la population et par l’idéologie qui a accompagné le développement urbain. Ce sont des territoires entiers qui ont été gommés par l’urbanisation ou par de nouveaux aménagements. Ces espaces a-ménagés, ou a-historiques, ont toutefois continué d’exister dans la répétition de divers actes d’appropriation et d’usages qui forgent leur effectivité. Ceux-là peuvent être des friches où le cultuel et le culturel sont étroitement mêlés. Ce sont des lieux de « lalangue » qui constituent aujourd’hui les repères et le véritable liant social pour l’ensemble de la population. Cet espace complexe bâtit un échafaudage socio-historique que l’on pourrait nommer un « espace sans légitimité ».

Déchiffrer la friche

Dans ce contexte, l’intervention artistique transcrit une remise en évidence comme une remise en cause. Elle met sur la place publique d’autres formes de vie dans des espaces où la sociabilité était apparemment inexistante. Entrées d’immeubles et terrains en friches révèlent brutalement leur fonctionnalité et leur sociabilité, comme leur dégradation. Cette forme d’intervention liant Création et Territoire permet donc de réfléchir à l’effet du détournement des espaces urbains ou ruraux qui se produit : tel espace rural autrefois planté de cannes est aujourd’hui un bâtiment censé se transformer en supermarché et un monticule odorant se transformera en espace public de loisirs. Des recherches récentes ont confirmé que l’intervention de l’art et de la culture renouvelle la façon non seulement d’analyser et de gérer mais aussi de vivre les espaces urbains. L’intervention sur les espaces peut provoquer un détournement du décor quotidien et oblige à s’interroger sur la capacité de recyclage des lieux et des pratiques.¹

Le lieu de celui qui en use

À La Réunion, la pression démographique et la croissance touristique sont deux des causes et des raisons pour faire vivre des lieux et de les détourner de leur usage quotidien. Quelle capacité a la ville réunionnaise pour « recycler » des lieux et des pratiques ? Les actions engagées posent la question des contraintes et blocages qui surgissent lorsque l’on veut par la construction (ou par l’occupation) d’espaces délaissés, définir des centralités nouvelles. Ces interventions-détournements sur panneaux publicitaires permettent de repenser la fréquence de la naissance des lieux, elles « retournent » la lecture. Ces lieux dits urbains sont détournés par des pratiquants pour qu’ils redeviennent des espaces-friches, des lieux où les possibles appropriations sauvages sont encore possibles. Le lieu est un rythme et une expression de la culture de celui qui en use. La construction d’un territoire est à la fois une affaire de vivants et d’absents. Ce lieu s’oppose au périmètre cartographié et aux frontières quasi closes des délimitations des quartiers. Il est le support d’une identité culturelle rivée au lieu de vie physique. Les perspectives qu’ouvre cette interpellation du culturel dans le social resituent la reconnaissance de la confusion des éléments qui semblent composer le territoire. Les thèmes du logement, de l’emploi, du culturel, du religieux, apparaissent au travers les travaux des producteurs d’images photographiques comme liés les uns aux autres mais surtout imbriqués les uns dans les autres.

¹ A. Huet, P. Chaudoir et S. Ostrowetsky, Annales de la Recherche urbaine, n°70, Lieux Culturels, mars 1996

Photographes :

François-Louis Athénas, André Blay, Jean-Noël Enilorac, Jean-Marc Grenier, Ibrahim Mulin, Frédéric Pothin, René-Paul Savignan, Laurent Zitte.

Coordination artistique : Antoine du Vignaux

Rédaction des textes : Patricia de Bollivier, Emmanuel Souffrin

Accompagnement artistique et administratif : Isabelle d’Ziré

Design graphique : Kamboo