Projet

Projet

Le projet KOIF que vous allez découvrir n’aurait jamais eu le même éclat sans la contribution de Aude-Emmanuelle Hoareau. Personnalité atypique et attachante, sa disparition nous a laissés désemparés et tristes.

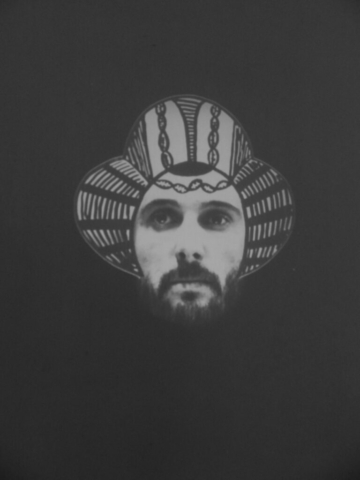

KOIF, Se coiffer est un geste humain qui marque le passage de l’état de nature à celui de culture

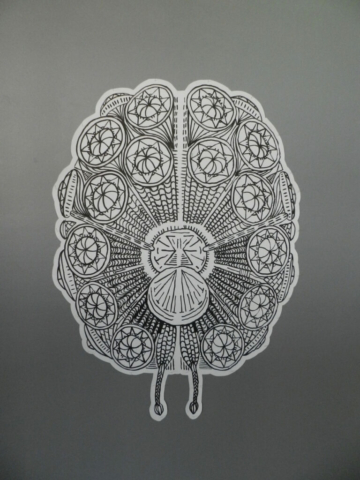

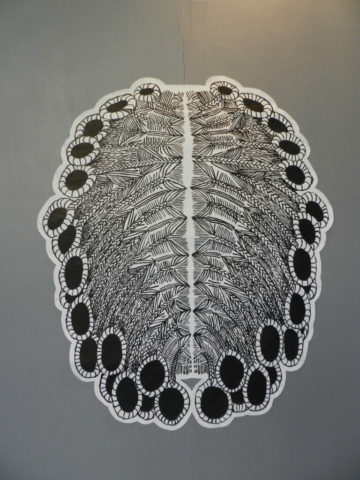

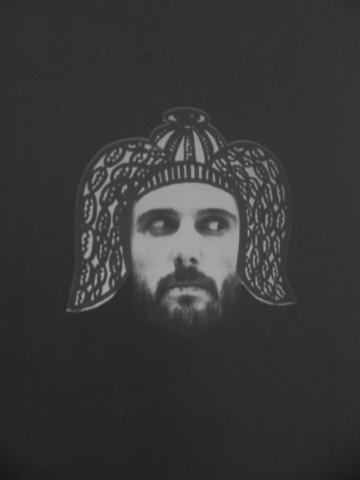

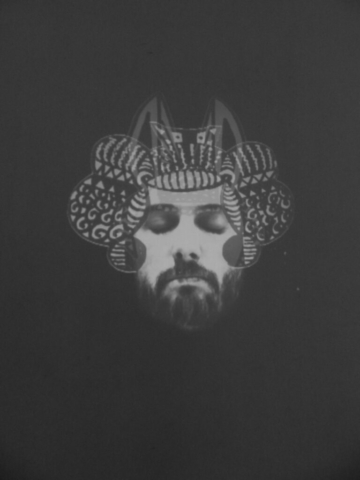

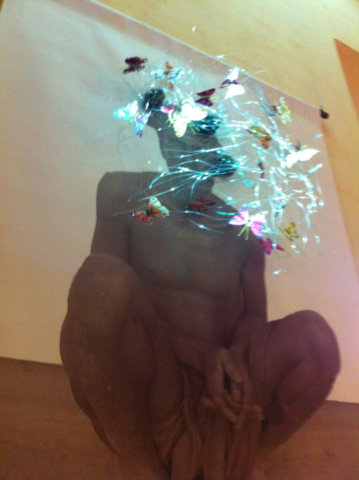

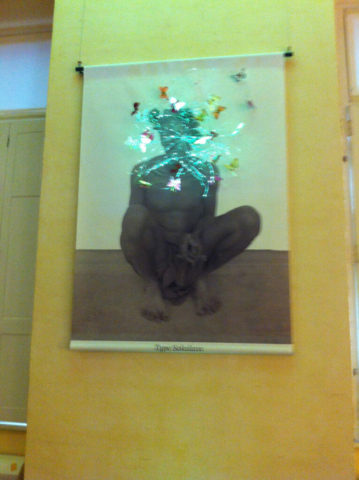

L’exposition KOIF réinterprète la coiffure comme un symbole culturel et politique en la présentant non seulement comme un simple ornement ou une question esthétique, mais comme un véritable langage social, identitaire et contestataire. Elle place la coiffure au croisement du naturel et du culturel, de l’esthétique, du social et du politique, montrant comment chaque style capillaire peut porter un message, affirmer une appartenance ou signifier une opposition[1][2][3].

À travers des œuvres d’artistes de Madagascar, des Comores et de La Réunion, l’exposition met en lumière la diversité des pratiques capillaires de l’océan Indien, révélant leurs fonctions symboliques et leurs usages stratégiques. La coiffure y est lue comme un marqueur d’identité, un vecteur de statut social, mais aussi comme un outil de résistance ou d’émancipation, à l’image des cheveux longs de Samson, symbole de puissance, ou de la crête punk de Johnny Rotten, signe de contestation[1][2][3].

KOIF propose ainsi un dialogue entre artistes, critiques et philosophes, pour explorer comment, à travers l’histoire et les sociétés, la coiffure devient un acte politique : qu’il s’agisse de l’afro du mouvement Black Power, des coupes courtes des révolutionnaires français, ou des pratiques contemporaines de résistance à des normes imposées[4][5]. L’exposition offre des clés pour comprendre la coiffure comme une narration vivante de l’identité individuelle et collective, un espace de revendication et de dialogue entre cultures[1][2][4].

Dans l’océan Indien, la coiffure devient un symbole de résistance politique en incarnant l’affirmation identitaire face à l’oppression et à la domination culturelle. Les pratiques capillaires, notamment le port du cheveu crépu ou des coiffures traditionnelles, ont longtemps servi de marqueurs sociaux et d’appartenance ethnique, mais aussi de moyens de communication codée au sein des communautés[1].

Sous l’esclavage et la colonisation, les cheveux crépus et les coiffures africaines ont été stigmatisés, contrôlés, voire interdits, dans une volonté d’effacer les identités culturelles et d’imposer des normes occidentales[1]. Face à ces tentatives d’effacement, la réappropriation des coiffures traditionnelles — comme l’afro, les tresses ou le maré tèt — est devenue un acte de résistance, permettant de revendiquer une dignité, une histoire et une identité propres[2][1].

L’exposition KOIF met en scène ces pratiques et stratégies spécifiques de l’océan Indien, soulignant comment la coiffure peut devenir un geste politique : un moyen de s’opposer aux normes imposées, de revendiquer son héritage et de dialoguer avec l’autre dans sa différence[3]. À l’image de la coupe afro des mouvements de libération, la coiffure dans cette région se charge d’une dimension contestataire, devenant un outil d’émancipation et de résistance aux injonctions sociales et politiques[3][4].

- https://www.fracreunion.fr/programmation/evenement/koif-lart-de-la-coiffure-dans-locean-indien

- https://lecorridorbleu.fr/produit/koif-lart-de-la-coiffure-dans-locean-indien/

- https://www.calameo.com/books/007021467ff76f9953ed4

- https://www.starofservice.com/blog/coiffure-et-identite-culturelle-comment-votre-coiffure-peut-raconter-une-histoire/

- https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/12/13/la-coiffure-pour-embleme_1806120_3246.html

KOIF 2010 / 2017

Entre 2010 et 2017, l’exposition KOIF a connu une évolution majeure, élargissant son champ d’action, sa diversité artistique et son impact thématique, tout en renforçant son enracinement dans les cultures de l’océan Indien.

Lancement et premières collaborations (2010)

- Les 1er, 2 et 3 juillet 2010, un atelier de recherches pluridisciplinaires s’est tenu à l’Institut de Civilisations, Musée d’Art et d’Archéologie à Isoraka (Antananarivo), réunissant archéologues, anthropologues, historiens d’art et artistes autour du thème « Coiffure et Cultures ».

Programme des interventions :- Aux frontières de la Culture Matérielle et du Patrimoine Culturel Immatériel : l’art de la coiffure (Rafolo Andrianaivoarivony, Archéologue)

- La chevelure dans les mythes malgaches (Lolona Razafindralambo, Anthropologue)

- Signes et catégorisations : constructions des identités (Emmanuel Souffrin, Anthropologue)

- Coiffure et Identité :

- Coiffure et identité à travers les images (Chantal Radimilahy, Archéologue)

- La coiffure à Madagascar : de l’esthétique du corps à la construction identitaire (Hemerson Andrianetrazafy, Historien d’art)

- Coiffure esthétique et coiffure symbolique à travers le cycle de vie chez les Betsileo (Bodo Ravololomanga, Anthropologue)

- Coiffure et Expressions Artistiques :

- Accessoires et ornements de coiffure (Bako Rasoarifetra, Archéologue)

- Projection du documentaire « La coupe rituelle des cheveux maillés » de F. Dumas-Champion, présentée par Jacqueline Andoche (Anthropologue)

- De l’anthropologie à la création plastique : réflexions pour des plasticiens sur l’art de la « koif » dans l’océan Indien et ailleurs (Jacqueline Andoche)

- De la Création Plastique à la Médiation Culturelle :

- Les dialogues entre objets ethnologiques, patrimoniaux et artistiques, ou comment la médiation interprète les formes selon leurs intentions (Jean-François Rebeyrotte, Consultant culturel)

- Débat et orientation des thèmes de projets de recherche et de création (Patrick Rakotolahy, Président de l’association VAIKA)

- Le 21 septembre 2010, une restitution des ateliers a eu lieu à La Réunion (Les Récréateurs, Saint-Denis), posant les bases d’un appel à projets pour les artistes de Madagascar et de La Réunion.

- En octobre 2010, une sélection d’artistes s’est déroulée à l’Espace Rarihasina (Analakely).

- En novembre 2010, une résidence d’artistes malgaches et réunionnais a été organisée à Lerka (Saint-Denis), accompagnée d’ateliers à Antananarivo, amorçant une réflexion croisée entre anthropologie et arts visuels sur les pratiques capillaires régionales.

Premières expositions et développement régional (2011–2014)

- En 2011, Lerka a présenté une installation valorisant les recherches scientifiques lors du Festival Liberté Métisse à La Réunion.

- En 2012, KOIF participe au premier Festival d’Art contemporain des Comores, intégrant conférences et expositions, renforçant ainsi sa dimension régionale.

- En 2013, une exposition majeure s’est tenue à l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis, accompagnée d’expositions de livres, performances artistiques, conférences sur l’histoire et la spiritualité liées à la coiffure, ainsi que d’installations urbaines, élargissant les formes artistiques et le public.

- En 2014, KOIF a été présentée à Moroni (Union des Comores) avec l’exposition KOIF / MSUKO, mettant en lumière la symbolique des coiffures à travers des œuvres d’artistes locaux, en partenariat avec plusieurs institutions culturelles comoriennes. Une suite de cette exposition s’est tenue simultanément à La Réunion, consolidant les échanges culturels dans l’océan Indien.

Internationalisation et maturation du projet (2017)

- En 2017, KOIF by Lerka a pris une dimension internationale avec des expositions à Durban et Johannesburg (Afrique du Sud).

- Ces événements ont été enrichis par des conférences d’anthropologues, notamment Jacqueline Andoche, des discussions sur les migrations et la catégorisation liées aux cheveux, ainsi que des parcours artistiques commentés.

- Cette étape illustre la maturation du projet, qui combine désormais recherche académique, création artistique et médiation culturelle pour interroger la coiffure comme langage social, politique et identitaire dans l’océan Indien et au-delà.

Conclusion

De ses débuts centrés sur la recherche et la résidence d’artistes, KOIF est devenue une plateforme pluridisciplinaire et transnationale, mêlant art contemporain, anthropologie et engagement sociopolitique autour de la coiffure. En 2018, une publication en collaboration avec Le Corridor Bleu a rassemblé images et textes issus de sept années de recherche et de création.

lecorridorbleu.fr/produit/koif-lart-de-la-coiffure-dans-locean-indien/

KOIF 2010 – 2017

Equipe scientifique :

- Jacqueline Andoche (La Réunion)

- Jean-François Rebeyrotte (La Réunion)

- Rafolo Andrianaivoarivony (Madagascar)

- Hemerson Andrianetrazafy (Madagascar)

- Justine Rafandrana Laloarisoa (Madagascar)

- Chantal Radimilahy (Madagascar)

- Bako Rasoarifetra (Madagascar)

- Bodo Ravololomanga (Madagascar)

- Lolona Razafindralambo (Madagascar)

- Aboubakari Boina (Union des Comores)

Coordination scientifique :

- Emmanuel Souffrin et Loran Hoarau.

Consultant fonds photographiques malgaches :

- Philippe Gaubert et Hemerson Andrianetrazafy.

Assistante coordination scientifique

- Caroline Maillot

Administration générale

- Isabelle Désiré

Conception générale

- Emmanuel Souffrin et Antoine Merveilleux du Vignaux.

Design graphique

- Crayon noir

Sources photographiques

- Archives Départementales.

- Iconothèque de l’océan Indien.

- Le fonds photographique de la FTM

- (Foibe Tao Tsaritanin’i Madagaskara).

- Le Fonds Pobéguin de la médiathèque de Saint-Maur-des-Fossés.

- Lerka/Antoine du Vignaux,

- François-Louis Athenas et Jean-Marc Grenier.

Le projet KOIF a bénéficié de l’appui :

- Ville de Saint-Denis de La Réunion,

- Ministère de la Culture et de la Communication-Dac Oi,

- Conseil Général de La Réunion,

- Conseil Régional de La Réunion,

- Préfecture de La Réunion / Fonds de Coopération Régional (FCR), programme de Coopération Territoriale

- Région Réunion / POCT,

- Institut de Civilisations – Musée d’Art et d’Archéologie de l’Université d’Antananarivo,

- Art Mada2,

- Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France,

- Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques des Comores (CNDRS),

- Festival d’Art Contemporain des Comores,

- Ecole Supérieure d’Art de La Réunion

- Les Récréateurs,

- l’Institut Français.

- Lerka en collaboration avec l’association Vaïka (Madagascar)